真魚與機器魚之爭:揭開生態監測與環境保育的新篇章

- Sparknify

- 2025年6月10日

- 讀畢需時 6 分鐘

已更新:2025年7月5日

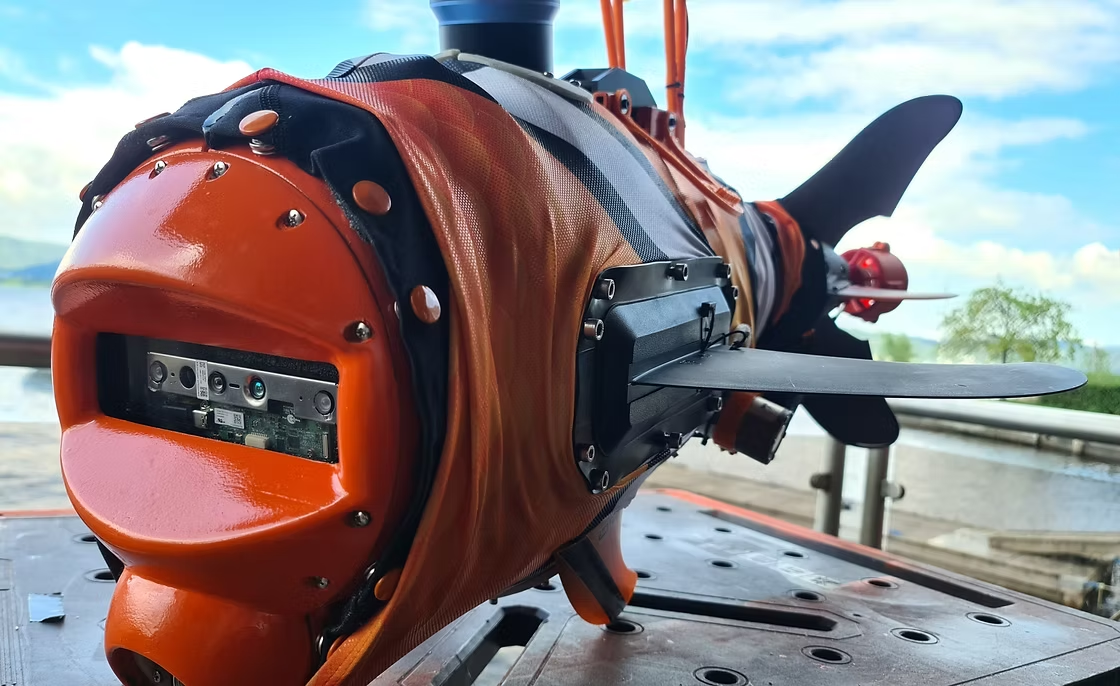

在這個科技迅速演進的時代,創新不斷重新定義我們對自然與人工之間界線的認知。中國武漢大學的研究團隊最近推出了一項引人注目的發明——在長江中部署一款仿生機器魚。這項技術雖非典型的「人類對抗人工智慧」,但它巧妙地構築出「真實魚類與機器魚」的對照,恰如 Sparknify 一直探討的「人類 vs. AI」主題,帶領我們深入思考科技自動化如何重新塑造我們與自然的關係,以及對環境監測與生態保育所可能產生的未來影響。

劃時代的河川保育利器

由武漢大學研發的仿生機器魚,是專為河流保育與環境監測而打造的創新工具。這種仿生機器魚內建高階感測器,能夠模仿真魚的游動姿態,在水中自然穿梭,悄悄融入魚群之中。它的主要任務是長時間不間斷地蒐集水質數據、偵測污染物,並評估整體生態系統的健康狀態。

與傳統固定式監測設備或干擾野生動物的取樣方法不同,這些機器魚能夠自主巡游於河川之間,不破壞生態、不打擾自然,卻能高效地回傳即時數據,協助研究人員迅速辨識環境威脅,並制定應對策略。

融合尖端機器人技術

這些機器魚展現了多項尖端技術的結合,包括靈活的避障系統、仿真推進裝置,以及能精準偵測極微量污染的感測技術。搭載的人工智慧讓它們能即時學習環境特徵並調整移動路線,在如長江這樣充滿挑戰的自然水域中表現出卓越的適應力。這樣的技術突破,為水資源保育與智慧環境監測開啟了全新的未來。

領航仿生機器魚技術的全球創新企業

在全球範圍內,多家前沿科技新創正推動仿生機器魚的發展,其應用已超越傳統監測,深入影響海洋保育、國防安全與未來智慧環境管理:

Aquaai(美國)

Aquaai 專注於開發模仿真實魚類的仿生機器魚,主要用於保護脆弱的海洋生態系,如珊瑚礁與沿海地區。這些機器魚能主動巡航並收集污染指數、生態數據與物種行為訊息,有助於提升海洋資源的即時監控能力。透過這類低干擾、高靈敏度的技術,Aquaai 為全球推進藍色科技提供一個具體範例,未來可能成為智慧型海洋管理的重要骨幹。

BMT(英國)

BMT 開發的仿生魚廣泛應用於國防偵察與環境調查,兼具隱密性與高機動性。這些機器魚可深入海底與沿岸區域,無需人為干預即可持續收集水質與生態資料。其潛在應用涵蓋海洋保安、非法捕撈偵測及氣候變遷下的海岸變化監控,代表一種融合環境科學與安全科技的新模式。

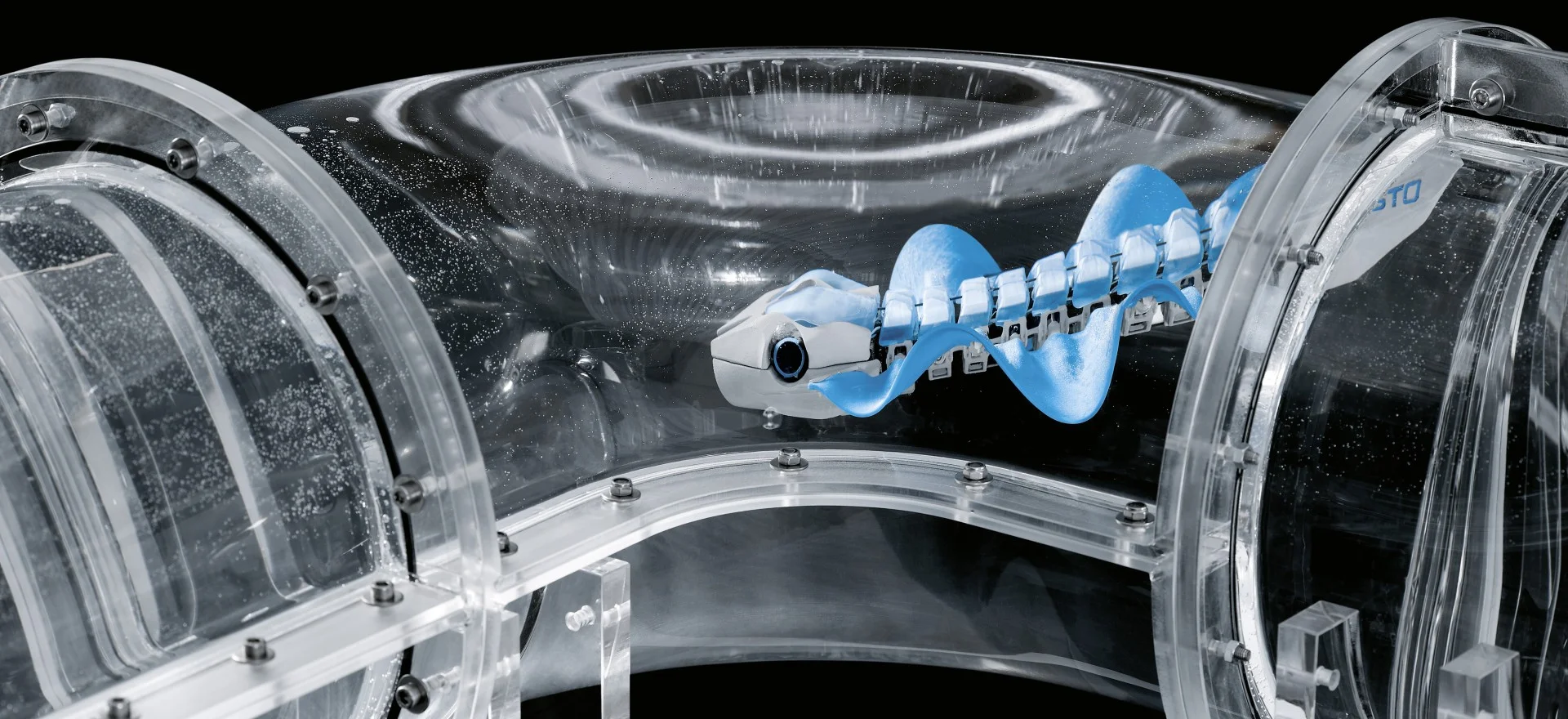

Festo(德國)

Festo 以其著名的 AquaJelly 機器魚聞名,這是一款融合柔性機械與智慧運算的高仿真水母型機器。AquaJelly 不僅展示出高效能、低能耗的水下推進方式,還用於海洋教育與研究項目中,幫助科學家模擬與觀察真實生態互動。此類技術也被視為未來水下機器人在極端環境下執行複雜任務(如深海勘探、災後搜救)的可能原型。

這些企業展示的不只是技術突破,更開啟了機器與自然深度融合的新篇章,重新定義我們與海洋的互動方式,也呼應 Sparknify「Human vs. AI」倡議中對人造智慧與自然生命的哲學探索。未來的生態守護者,也許不只是人類科學家,而是一群與自然共舞的機器生命。

真魚 vs. 機器魚:共存還是共創未來?

當仿生機器魚游入自然河流,科技不再是實驗室裡的專利,而是直接參與了生態的一環。這些來自實驗室的「新物種」逼近了自然界的邊界,也讓我們開始思考:真實的魚類會怎麼看待牠們的機械鄰居?

初步觀察發現,許多魚類對機器魚的存在反應平靜,甚至在某些情況下自然共游,顯示仿生設計的成功也可能帶來生態和諧的可能。這樣的發展讓我們看見一個嶄新的前景——不再是科技與自然的對抗,而是彼此融合、彼此增益的共生新模式。

但這樣的共存,也伴隨著更深的反思。我們是否正在不自覺地「馴化」自然生態,讓動物逐漸適應人工生命的存在?當仿生魚變得愈來愈像真魚,是否會對魚群的行為模式、生態連結甚至物種演化產生潛移默化的影響?

Sparknify 的啟示:當自然也有機器構成

這場「真魚 vs. 機器魚」的討論,正呼應 Sparknify 的「Human vs. AI」核心理念:當機器介入人類或自然角色時,我們該如何重新定義「真實」、「智慧」與「參與」?

與傳統對立式的人工 vs. 自然論述不同,Sparknify 鼓勵我們思考如何以倫理為指引,打造一種互補式的未來。機器魚不僅能監測環境、保護河川,還可能為我們提供了解水下世界的新視角。但前提是,我們必須持續提問:技術的介入是否真正服務了生態?我們是在幫助自然,還是在不經意中改寫它?

在這個邁向全自動與仿生技術的時代,我們不能只著眼於功能,更要深刻理解影響。Sparknify 呼籲全球科技創作者、生態學者與政策制定者一起參與這場跨領域的對話——一場關於科技如何與自然共舞的深層思辨。

未來的環境保育者,將不只是人類或科學家,而是人與機器共同守護的智慧聯盟。而這樣的未來,要從今天開始,懷著敬畏自然之心去設計每一項技術。

未來環境監測的新篇章

中國在長江部署仿生機器魚的創舉,只是全球環境科技革命的序幕。未來,類似的機器魚將可能遍布全球的海洋、湖泊與河川,全天候、無間斷地監測水質、發現污染源,並即時回應各種環境威脅。這些仿生機器不只是工具,而是成為守護生物多樣性、保育瀕危物種,以及為全球環境決策提供重要資料的智能盟友。

更令人期待的是,這項技術的潛力遠不止於此。隨著機器人技術的進化,仿生機器魚未來也可能應用於農業灌溉、水產養殖管理,甚至在自然災害發生時執行水下搜救任務。這些具備感知與學習能力的機器,將深刻改變人類與自然的互動方式,引領我們走向更智慧、更永續的地球未來。

未來部署的建議與反思

隨著仿生機器魚逐步投入環境保護任務,我們正邁入一個科技與自然深度交織的新時代。為了確保這些創新能真正造福生態系統,而非帶來潛在破壞,未來的部署策略必須謹慎且多面向。

首先,技術發展不應單打獨鬥。科學家、工程師、生態學家、倫理學者與政策制定者需緊密合作,建立跨領域的評估與監督機制。透過這樣的協作,我們才能在不犧牲生物多樣性或自然平衡的前提下,發揮機器魚在水質監控與生態保育上的潛力。

同時,我們應建立明確的倫理準則與法規制度,確保這些自主科技在操作過程中尊重環境、不對原生物種造成干擾。這樣的制度設計將是科技永續應用的根本保障。

此外,社會教育亦不可或缺。民眾需要了解這些科技的功能、限制與潛在影響,才能理性參與關於「科技介入自然」的公共討論與決策。這種知識普及不僅能增強社會對科技的信任,也能為未來更多生態創新鋪平道路。

來自武漢大學的仿生機器魚,是一項令人振奮的技術突破,更是一個道德與生態責任的考驗。它提醒我們,每一項創新都必須與自然共舞,而非主導。

這正與 Sparknify 的「Human vs. AI」核心理念相呼應。在這個案例中,雖然不是人類與人工智慧的對抗,而是「真實魚類 vs. 機器魚」的對照,但背後探討的仍是:當我們創造出足以模仿甚至替代自然的技術時,該如何定位人類的角色?又如何維持我們對自然的尊重與連結?

Sparknify 鼓勵我們持續反思:科技進步不應是對自然的超越,而應是通往共存的橋樑。唯有在創新中保持謙卑與智慧,才能真正實現一個科技與生態和諧共榮的未來。

留言